dCS Expanse / Lina Network DAC / dCS

新機能「dCS Expanse」

dCS Mosaic アプリによるソフトウェアアップデート(無料)により「dCS Expanse」(エクスパンス)機能が追加されました。「Expanse」はヘッドフォン再生を大きく変える画期的な機能です。※ Bartók DAC with Headphone Amplifier 限定機能

dCS Expanseでヘッドフォンの再生を強化

ヘッドフォンによる音楽リスナーが増えるにつれて、録音中のモニター方法(主にスピーカー)と再生時のリスニング方法(ヘッドフォンでの聴取方法)とでは、音の出方や方向が正確ではないと感じる人たちが増えてきました。モニタールームで再生される音と、ヘッドフォンによって再生される音とでは、聴こえかたが違うからです。ヘッドフォンによる聴こえかたの違い(不自然さ)は、永年にわたって指摘されてきました。これに対処するためこれまでに開発されたいくつもの既存のテクノロジーは、dCSにとって満足出来るものではなく、dCS製品にふさわしくはなかったので、製品化する価値はないと判断してきたのでした。

ヘッドフォンによる自然な音楽体験──という目標は、電気音響学的要因に加えて音響心理学的要素も含まれる極めて困難な課題です。

スピーカーから音を聴くと、各スピーカーからの信号は両方の耳で聴こえます。各耳に向かう音が途中で受ける音響的変化は、「頭部伝達関数(HRTF=Head Related Transfer Functions)」によって表わされます。 HRTFに基づく単純なプロセスによって音の方向性は改善されますが、録音時の残響音の量は減衰されてしまいます。この残響によって、私たちは距離感、空間感、自然さを音楽のなかに感じることが出来るのです。したがって、残響はとても重要なものなのです。

レコーディングスタジオに於いては、人工的に残響が加えられることは日常的なことですが、再生時に残響を安直に加えることは、dCSがチャレンジする「スタジオで体験するような自然な音を」、という目標を達成するには適切ではありません。 dCSのアプローチとは、録音を尊重し、残響を維持し、左右の信号間の相関関係に合わせて信号を処理し調整することなのです。

dCS Expanseシステムを介してヘッドフォンで音楽を聴くと、それは驚異的な体験となることでしょう。dCSはこれまで、高度なデジタル信号処理、デジタル信号から正確にアナログ信号へ精密に変換することで高忠実度なdCSならではの音楽再生──(精度、ディテール、眼前に現れる音像、そして聴き手を音楽に没入するような魅力的なサウンド)──により、オリジナル録音に忠実な音楽再生を実現してきました。それが今回Expanseシステムの開発により、ヘッドフォンリスニングへももたらされたのです。

ヘッドフォンとステレオ音楽の夜明け

ステレオの初期の頃にさかのぼって考察すると、アラン・ダワー・ブラムライン(Alan dower Blumlein=EMIの録音技師であり、MC型ステレオカートリッジ、リボン型ステレオマイクロフォンを開発など、ステレオ音響、レコード製作システムに功績大)が思い起こされます。彼の特許出願技術のほぼすべての要素は1931年に提出されています。しかし、ステレオのルーツはその50年前のヘッドフォンによって実現された最初のステレオ放送にまでさかのぼります。優秀な発明家であり先駆的な飛行士であるクレマン・アデールは、パリオペラ座のフットライトに沿って、間隔を拡げたマイクをいくつか配置し、1881年のパリ国際電気博覧会のリスニングブースに音声を送りました。

そこでは、壁に取り付けられた電話の前に立った数人のリスナーが、イヤピースを耳に当てて、オペラのライブステレオを体験することができました。サイエンティフィックアメリカン誌は、次のように報告しています。「博覧会ブースで二つの電話を両耳で聴くことが出来た幸運な人たちは誰でも、音楽はとても安らかにひびき、同時にステージでの位置関係がわかる、と述べています。これは、一本の電話では体験できないことです」。

有線によるステレオ放送は、二本のケーブルが必要であったために普及しませんでした。とは言え、アデールのシアターフォーン・ケーブル音楽サービスはライブモノーラル放送を数年間に渡ってパリで提供し、同様の放送はロンドンなどの他の都市でもみられました。

最初のステレオはヘッドフォンで聞くように実現されていましたが、1950年代後半にステレオサウンドがリビングルームに届いたときにはヘッドフォンによるものではありませんでした(最初のステレオLPレコードは1957~8年に登場)。

ここでは、左右のスピーカーを前にして「スイートスポット」に座り、リスナーとスピーカーとは二等辺三角形を形成し、リスニングスポットでのスピーカー間の理想的な角度を60度にして聴く、というシステム設定でした。単純なステレオペアマイクから大規模なマルチトラック録音システムに至るまで、いくつかの異なる録音手法が使用されそれは現在にも受け継がれ、リスナーが体験する音楽とその再現効果は録音時に使用される技術によって異なります。

単一指向性と双指向性のマイクロフォンを組合せてペアにした、歴史のある録音手法は、空間感、残響、コンサートホールなどの録音環境の雰囲気を捕らえるのに最適です。多くの場合、録音の奥行き感に加えて音像イメージを、リスナーが聴く位置にあまり依存することなく、はっきりと再現します。

一般的なマルチトラックミクシングの手法で、左右のスピーカー間に各演奏者が左右一列に並ぶ音像定位では、リスナーが本来聴くべき位置から外れてしまうと、ステレオイメージは崩れてしまいます。

これらすべての録音手法に共通する要素は、ステレオ録音が行われるようになり、特にステレオレコード(LP)の全盛期にスタジオでは、ほとんどスピーカーによってのみモニターされていた、ということです。

ヘッドフォンは、サウンドステージ内の楽器の位置を調整したり、ミキシングの様子をチェックしたりするために使用された可能性がありますが、それらは通常の用法ではなく、例外的な方法でした。

近年、自宅や自分のスタジオで録音することを好むミュージシャンが増えるにつれ、ヘッドフォンによるモニタリングが一般的になりました。とは言え、今日でも、ポピュラー音楽ミックスの大部分は、小型の「ニアフィールド」モニタースピーカーが使用され、クラシック音楽の場合には大型スピーカーによるモニタリングは依然として非常に重要な地位を占めています。

同時に、過去40年間の個人使用目的のステレオ機器の開発によって(1980年代最初のソニーウォークマン以降)、外出先での携帯電話やパーソナルミュージックプレーヤーで使用する小さなイヤフォンから、カナルタイプやオープンエアーのオーディオファイル品質のユニット、さらに本格的なハイファイシステムにも耐える高級ヘッドフォンなど、野外に於いて、ヘッドフォンで音楽を楽しむ人がますます増えています。

一方、屋内に於いても、スペースと利便性の理由から、自宅でスピーカーによる音楽鑑賞の時間は減少しているのです。ただし、ヘッドフォンでは危険なカーオーディオを除いて、ですが。

この傾向により、録音中にパフォーマンスをモニタリングする方法(主にスピーカーで)と、再生時に聴く方法(増えているヘッドフォンユーザー)の間には、潜在的な不自然さが生じてしまっているのです。

Hi-Fi音楽再生の本質的な目的が、レコーディング・スタジオ制作チームが録音、ミックスして完成した原作品を再生することであるのには、議論の余地がありません。

次に、この不自然さにどう対処するか、です。ヘッドフォンで聴くことと、モニタースピーカーで聴く音楽とのギャップはどうすれば埋まるのでしょうか?

ヘッドフォン再生へのチャレンジ

この命題は、電気音響学的要因だけでなく、リスニングルームでの音以外の効果(スピーカーから音楽を聴くときにリスナーが深く影響を受ける要因)などという心理音響学的な要因をも含む複雑な課題であり、dCSがExpanseヘッドフォンプロセスを開発したときに探し求めた重要な課題でありました。

ホームステレオの初期にまで遡ると、何社かのメーカーと研究者たちによるこの設問に対する解決策がすでに提案されていますが、その結果は原理からも有効性からも大きくかけ離れていたものでした。

dCSでは、私たちが認識している既存技術のいずれもが、単に製品に登載するにあたってライセンスを取得する必要性があるとは思っていませんでした。もっと良い方法を開発する必要姓を強く感じました。dCSではごく普通に行われているように、ヘッドフォンチームは開発すべき技術を根本からスタートさせました。

まず、スピーカーでモニターされた録音のヘッドフォンリスニングへの変換に影響を与える要因が、実際に何であるか突き詰める必要があります。スピーカーとヘッドフォン、このふたつのリスニング方法はどう異なるのか、ということです。

オリジナル録音がステレオスピーカーに合わせて制作された作品をヘッドフォンで聴く場合、最初に気付くことは、ステレオのサウンドステージのイメージ音像が頭の中に位置し、左右の耳の間に一種の「アーチ(円弧)」をたどって、そのアーチ状に音が存在し、頭の中で聴こえるということです。左右両チャンネルで同じ大きさの音は、頭のてっぺんのド真中に配置されます。これは、スピーカーで再生する音の聴こえかたとはまったく違うものです。

さらに、ヘッドフォンで経験する周波数バランスは、スピーカーを聴いているときに経験する周波数バランスとは異なります。リスニングルームの壁、床、天井面などから耳に届く経路で、多くの反射の影響を受けているのです。このような影響は常に存在し、そのような影響のないスピーカーを聴くと(一例、無響室)奇妙で不自然に聴こえます。とは言え、スピーカーを設置した実際のリスニングルームの音響は(決して無響室ではなく)多岐にわたります。

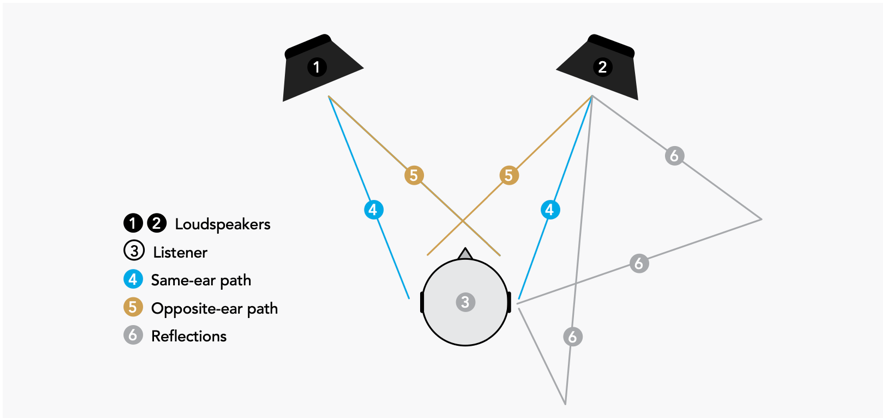

最も重要なことは、ヘッドフォンで音楽を聴くとき、左右の信号は左右の耳に直接結合される、ということです。 スピーカーを聴くときはそれほど単純ではありません。 まず、各スピーカーから出た信号は実際には両耳で聴こえることになります。たとえば、左のスピーカーからの信号は、最初に左耳に到達し、少し後に右の耳に、少し低いレベルで到達します。頭の一部が右耳に届く信号の間に入り、特定の周波数のレベルを下げます。 音は頭と胴体で反射し、耳に届く音に影響を与えられます。耳介(外耳の肉質,いわゆる耳タブを含む耳全体)でさえ、私たちが聞く音に影響を与え、その影響度にも個人差があるのです。これらの要因によって引き起こされる周波数、位相、振幅、およびインパルス応答の変化は、「頭部伝達関数=HRTF」と呼ばれます(前述)。

少なくとも、これは、ヘッドフォンを聴くスピーカーエミュレーションシステム(仮想化システム)の中心には、ある種の「クロスフィード」があることを意味します。つまり、左信号の一部を右耳に送る必要があり、右信号の場合も同様です。全体として、スピーカー中心としたレコーディングモニターで、録音が内包する様々な音場を形作る要因から、どのようにしてヘッドフォン信号を作る(発生させるか)を考えなくてはならないのです。

これらの要因の一部は、わたしたちが人間として聴く音源をどのように体験し、位置関係を聴き分けるかに関連しています。 このステレオローカリゼーションの根幹となる三つの主要なメカニズムは以下のとおりです。

- 音が左耳と右耳で感じるレベル差(「両耳間レベル差」Inter-aural Level Difference=ILD)。これは、最も一般的なタイプの録音、即ちマルチトラックからミックスされた録音を聴くときにサウンドステージを構成するメカニズムです。

- 左耳と右耳の間の音の到達時間の差(数百マイクロ秒の単位)~両耳間時間差=Inter-aural Time and phase Difference=ITD)とも呼ばれます。 ふたつのチャンネルでレベルが同じであっても、位相差のみによってサウンドステージのどこにでも位置関係を明確に定位することは実際に可能です(位相シフトパンニング)。音量レベルと位相の両方がサウンドステージでの定位判断に重要な要素となります。「ITD」とは異なるのが先行効果です。これは、ふたつの同一の音が(数ミリ秒間隔で)連続して提示されると、単一の音が発生している、と聴こえのです。これは「ハース効果」に関連しています。即ち、異なる方向からの単一の反射が存在するにもかかわらず、人が最初に到着する音の方向に音源を特定させることです。

- 残響:音源から直接音を聴いた後に、オリジナルの音が音場内の表面や物体に当たり、また跳ね返ることによって、エコー、反射、拡散を生成する方法

これらのメカニズムを分析し克服しようとするのは理にかなっていますが、問題がないわけではありません。たとえば、左右の耳に届く音を遅らせることで「ITD=両耳間時間差をエミュレート(仮想化)しようとする場合がありますが、元から中央に配置された信号の場合、遅延によって干渉が発生し、コームフィルター(櫛型フィルター=周波数特性に)効果が発生する可能性があります。しかし、このようなコームフィルター効果は自然界でも発生するので、このような要因は許される必要があるのでしょう。

#注=コームフィルター(櫛型フィルター=周波数特性に深いディップ:凹みが連続的に派生して並び、櫛:くしのような形状となる)

残響の処理方法には特別な処理が必要です。ヘッドフォンで聴くと残響レベルが低下しているように聴こえますが、直接音と残響音の比率は、距離感を与える最も重要な判断材料のひとつです。私たちは直接音に焦点を合わせる傾向がありますが、実際には、ペアのスピーカーから聞こえる音の半分以上は残響音なのです。したがって、残響音量をそのままに維持することが重要です。ただし、単純に人工的なリバーブを追加することは賢明ではありません。場合によっては問題ない場合もありますが(スタジオのマルチトラックミックスなど)、コンサートホールでのコインシデント・マイクロフォン(例:音量が特に小さい楽器、あるいは存在を強調したい楽器に対してマイクを特に追加する)を使用したクラシックコンサートでは非常に人工的に聴こえる場合があります。 80年代のHi-Fiシステムでの「DSP(Digital sound Processor)イフェクト」(による作為的な)設定を覚えていますか? dCSで(は使用したこともありません。代わりに必要なのは、「残響回復」と呼ばれるものです。これは、既存の残響を最適に表現することです。

コンサートホールであろうとスタジオのリバーブ・プロセッサーであろうと、残響を失うのではなく、それを保持するのです。残響音の重要なポイントは、左右の信号の違いにあります。これが、ブルムライン(Blumlein)スタイル=X-Yマイクロフォン設置「単一指向性と双指向性のマイクロフォンを組合せてペアにした永年定評のあるマイクロフォン(前述)を、適切な距離で使う録音」が音響環境のキャプチャに非常に優れている理由のひとつです。

スピーカーからヘッドフォンへのトランスコーディングの基礎

ヘッドフォンで同様の体験を提供できるように、スピーカーのリスニングを「目的とした」ステレオ録音の変換に関する作業は、コンシューマーHi-Fiの歴史では早い段階で実行されました。

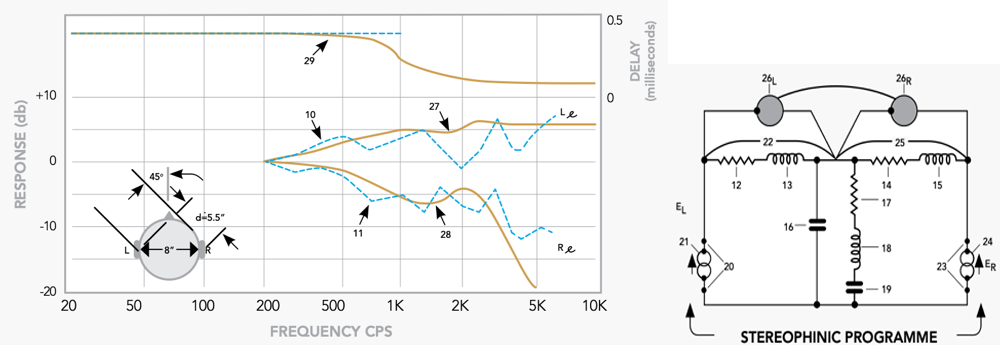

1961年に、米国CBSのベン・バウアー(Ben Bauer)が、スピーカーとヘッドフォンの間の信号変換の方法を説明した論文をAES(Audio Engineering Society)で発表しました。その逆で、ヘッドフォンからスピーカーへの変換についても同様です。この技術は、数年後に特許の対象となりました。バウアーのアプローチは私たちに多くのことを教えてくれますが、注意すべきいくつかの要因があります。

Diagrams from Benjamin Bauer's 1963 patent

まず、ヘッドフォンで再生される「スピーカーによる録音モニター」でバウアーが再現しようとしたステレオ音楽とは、ダミーヘッドで録音することによって達成されるようなリスニング体験であったということを覚えておく必要があります。バイノーラルによるステレオ体験とも言うことができます。

バウワーは、従来のスピーカーでモニターされた録音をダミーヘッドで録音されたかのようにヘッドフォンで再生したいと考えていました。これは、ほとんどがダミーヘッドの経験と共通点がない現代録音では完全に望ましいとは限りません。 さらに、当時は回避するのが困難または不可能であったバウアー・アプローチの欠点は、今日では最新のデジタル信号処理で対処できるのです。

バウアーの手法は、ヘッドフォンリスニングの特徴(癖)を補正する「全体的な均等化」が必要だということに向けられています。また、それは、リスナーの頭の中から音を解放するため、左右のチャンネル間のクロスフィードの必要性についても言及しています。ただし、バウアーの手法では対処できない他の要件や、彼のアプローチが正しくないように見える領域もあります。

バウワーは、録音の空間感覚に大きな影響を与える可能性のあるヘッドフォンによる残響の喪失については触れていないのです。さらに、クロスフィード信号を生成するバウアーの方法では、低周波数のみにおいて遅延が発生しますが、これは望ましいことではありません。 クロスフィード信号は、より高い周波数に拡張され、別に帯域制限がかけられている場合に、適切に機能するかもしれません。そして最近の研究では、クロスフィードでの遅延に関するバウアーの価値に疑問が投げかけられています。 それだけに留まりません。

より良いヘッドフォン転送プロセスを求めて、無視することが最善かもしれない領域もあります。

バイノーラル録音システムを使用したことのある多くの人が体験するように、録音に使用するダミーヘッドをモデル化する困難な作業です。たとえば、リアルな耳の追加、内部ヘッド密度のモデル化など実際の頭部に近づける作業(工作)は、一部の人にとっては非常にリアルなシステムにたどり着く可能性が高くなりますが、一方では、それは他の人にとっては全く異なった結果ともなってしまうのでした。

スピーカーからヘッドフォンへの変換で人間の頭の特性、つまりHRTFを具体的に説明しようとすると、先のダミーヘッドを凝った頭部にしたときと同様の結果となる可能性があるため、すべての人たちのHRTF=頭部伝達関数で適切に機能する方法を開発しました。

残響の問題は、依然として扱うのが難しい問題です。 私たちは、残響信号の多くは、特に低周波数で、左右のチャンネルに異なった量と質で含まれている点に着目しました。しかし、左右のチャネル間のクロスフィードのひとつの側面は、左右信号の「差」を減らすことです。これにより、ステレオのサウンドステージでの定位を明確にはしますが、リスナーが感じる残響量が減少して、結果、距離感覚が損なわれるという傾向があるのです。

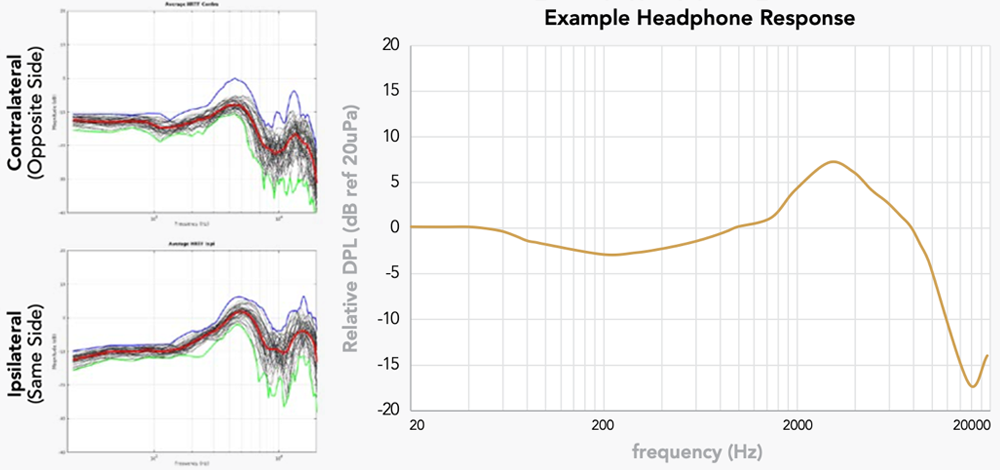

考慮しなければならないもうひとつの要素は、最新のヘッドフォンは、オリジナルのステレオ信号がただ単に入力されているにもかかわらず、多岐にわたる音楽ソースとリスニング環境で、さまざまなオーディオ体験を提供するように設計されている(大幅に音作りされている場合がある)という事実です。ヘッドフォンによって、全体的なイコライゼーションのみならず、たとえば、あるメーカーでは「温かい音」を演出するために域をロールオフするとか低域をブーストするなどして、ヘッドフォンのイコライゼーションを調整する場合があるのです。

スピーカーからヘッドフォンへの変換システムは、ヘッドフォンメーカーの設計上の決定やリスナーの好みによって、効果的に特性を調節できると言うことです。

dCSアプローチ

dCSが、スピーカーモニタリングによって録音、制作されたステレオ信号をヘッドフォンで聴いて最良の結果となる方法を得ると決定したとき、信号パスの全体的なイコライゼーション均等化、残響の保存、クロスフィード特性の最適化など、すべての要素が考慮されました。

dCS Expanseを使用したすべての信号処理は、完全にデジタル領域において信号処理など動作しています。

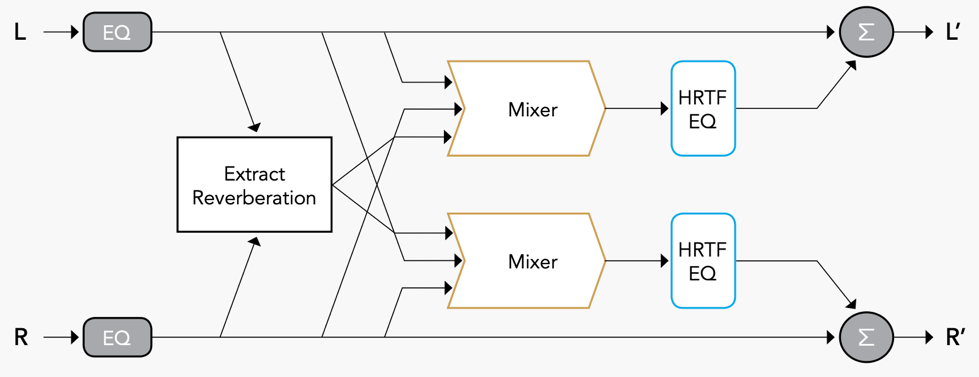

バルトークDACへ入力されたステレオ信号は最初に、オーディオパス全体を均等化し、ステレオイメージを最適化する左右チャンネルの処理ステージを通過します。次のステージは、信号の残響内容を保持するように設計されています。これは、後で遭遇するメインのヘッドフォンクロスフィードシステムが残響の量を減らす傾向にあるためです。 残響は主にふたつのチャンネルの差違で含まれていることを忘れないでください。このふたつのチャンネルの違いは、ステレオイメージの拡がりにも影響します。したがって、ここでは、dCSの重要なクロスフィードシステムに移行する前に、信号が効果的に拡大される、ということです。

このクロスフィードステージはdCSの革新を代表するものでもあります。

dCSの革新のひとつを代表するクロスフィードステージは、右耳でも聴こえてしまう左信号、逆に、左耳でも聴こえてしまう右信号、それぞれの信号にスピーカーと同じようにディレィを掛けることで、クロスフィード信号を遅延させ、左右の耳に聴こえる音をシミュレートするハイブリッドシステムとなっています。信号の遅延と周波数はHRTF=頭部伝達関数の大規模な全体像に基づいていて、特定の頭部の形状を対称にシステムを設定しているのではありません。一部のリスナーに有利に聴こえたり、他のリスナーへの不利益となる影響はありません。

このステージでは、左右の信号間の相関関係(類似性)のレベルも考慮されています。 これによって完全に関連のある信号と全く関連のない信号のコーム・フィルタリング(櫛型フィルター)が見られますが、これは私たちが現実の世界(そして、スピーカーでの鑑賞)で経験することです。

この処理の結果、ステレオイメージングはリスナーの頭から外へ解放され、代わりにリスナーの前には、従来のスピーカーで体験したような、サウンドステージとして音楽が再現されます。音の音色やその他の音響心理学的要素が調整され、全体的な空間感と残響が維持されます。

ヘッドホン用増幅

dCSユーザーは、dCS機器のライン出力端子から特殊ケーブルによってヘッドフォンを駆動する、という方法が一般的でした。従来のdCS製品は実際には、ヘッドフォン駆動のために設計されていなくても、出力インピーダンスが低く、高調波成分と歪みが低く、かなりの電流を駆動出来るので、この接続方法はかなりうまくいきます。しかし、バルトークヘッドフォンDACには新設計のヘッドフォンアンプを登載して、より広い範囲のヘッドフォン(特に、既存のライン出力ではうまく機能しない低インピーダンスタイプ)を駆動するアンプを目指しました。すなわち、標準のライン出力に加えて、ダイレクトにバランス、アンバランスのヘッドフォン出力を用意したということです。

上記の機能を追加しながら、既存のライン出力ステージの本質的な特性を維持する設計は、ふたつのチャネルを完全に分離したまま、デュアルモノ構成になります。ヘッドフォン・アンプは、バルトークの他のステージの電源とは完全に分離されたリニア電源とスイッチモード電源の組み合わせで駆動されます。特に、低インピーダンスのヘッドフォンでは非常に高いグランドリターン電流が発生するため、このようなパワーサプライ構成になるのです。

DACおよび関連する回路から十分に隔離されたリニアパワーサプライユニットには堅固なトロイダルトランスが採用されています。

ヘッドフォンへ流れる信号は、ライン出力段の直前でDACから取りだされ、コモンモードノイズキャンセル率が高く、ノイズとクロストークを最小限に抑えた差動入力ステージに送られます。次に、 パワーアンプの差動入力に渡される前に、ゲイン変換ステージに入力されます。このステージは、主にクラスAで動作し、33Ω以上の高インピーダンスヘッドフォンとそれ以下の低インピーダンスヘッドフォンの両方を最適に駆動する機能を提供します。

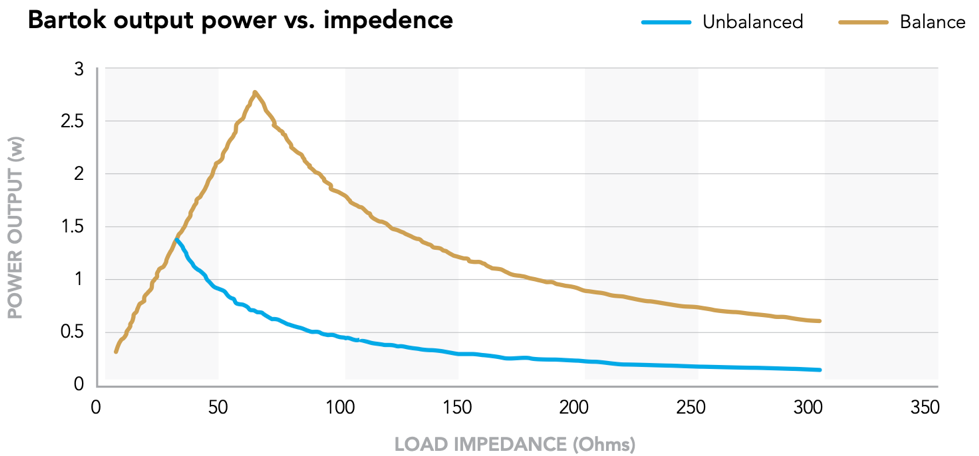

300Ωでは、バランス構成での出力は600mWですが、バランス動作での最大出力は、66Ωの負荷で2.8Wです。表のように、電力供給は電圧(高インピーダンスの場合)または電流(低インピーダンスの場合)のいずれかによって制限されます。

出力段がクラスAで動作している場合、リニアリティーは優れており、実際のすべての負荷/レベルの組み合わせで高調波が基本波より105dB以上低くなっています。約150mWで33Ωになり、ステージはクラスAからクラスABの動作に移行します。この出力レベルは、最も非効率的な一部のヘッドフォンを除いて、市場にあるほぼすべてのヘッドフォンにおいて、もう聴いていられないほどの大音量を発生させます。これを超えると、高調波のレベルがわずかに増加し、最大電圧振幅で基本波より95dB以上低くなります。

前述のように、ヘッドフォンアンプの設計においての課題のひとつは、考えられるさまざまな負荷のヘッドフォンを適切にドライブすることです。高インピーダンスのヘッドフォンは大きな電圧振幅で駆動する必要があり(6.8Vrmsアンバランス/13.6V/rmsバランス)、低インピーダンスユニットは大電流を必要とします(最大約200mA/rmsを提供します)。出力電流は、出力段保護の目的でこのレベルに制限されています。さらに、DC監視保護回路があり、また、トランスの温度も監視されます。

適切な電圧と電流を供給することに加えて、出力インピーダンスを低くすることが望ましく、アンプはヘッドフォン・ドライブユニットをもっとも正確にコントロール出来ます。バランスモードでのヘッドフォンアンプの出力インピーダンスは100mΩであり、その多くはコネクター自体の避けられない接触抵抗が占めているいるのです。

シングルエンド・コネクターの接触抵抗には、コモンリターン接続が必然的かつ不可避的にクロストークの原因となるという、別の影響があります。それは、通常、33Ωの負荷で約70dBです。ヘッドフォンはとにかく拡大されたステレオイメージを提示するため、これは実際には問題ではありません。とは言え、チャンネルごとに個別のリターンパスがあり、コネクターの接触抵抗が低いので、バランス接続はこの点で明らかに優れています。バランス接続により、20kHzで-100dBを超えるクロストーク値が得られます。

ヘッドフォン出力端子は2系統、フロントパネルに用意されています。従来のコモングラウンドヘッドフォン用の1/4インチステレオジャックソケットで、グラウンドリターンはヘッドフォンの両面、バランス型ヘッドフォンで使用する4ピンXLRは、ヘッドフォンの両側が別々に配線されています。これは、高インピーダンスのヘッドフォンの場合に2倍の電圧スイングを可能にする便利なテクニックです。競合するグランドリターン電流がなく、単一のコネクタを通過するグランド電流がないため、クロストークが最小限に抑えられます。

アンプ段のノイズ性能は、前段の(非常に低い)ノイズと比較して敢えて重要ではありません。インピーダンスと効率に応じて、ヘッドフォンごとに異なる音量調節設定が必要になります。低インピーダンスのヘッドフォンのに必要な低電圧ドライブでは、(デジタル)ボリュームコントロールで大量の減衰を適用する必要があり、その結果、出力に不必要なノイズが発生する可能性があります。その対策として、アナログ減衰(アッテネーター)の段階が用意されています。

DAC出力段には切り替えにより10dBの減衰させることが出来、アンプステージ自体にはさらに20dBの減衰があり、最大30dBの減衰を設定できるため、ヘッドフォンの特性に関係なく、ボリュームノブの角度が大きく偏ることなく、その可変範囲の中央部分でボリューム制御が行えます。バルトーク・ヘッドフォンDACのメニュー設定では、0、-10、-20、-30dBの四つのレベル設定が可能です。

オーディオメニュー[クロスフィード]にて設定

Expanse 2は、Expanse 1よりも穏やかなイコライゼーションプロファイルを使用します。音源をリスナーの頭の外部に位置させる効果は、Expanse 2の場合は、Expanse 1ほどには強くありませんが、Expanse 1よりも楽器の音色(トーン)を維持します。 私たちがリスニングテストを重ねた結果は、おそらくExpanse2の方が楽器の音色が重要なクラシック音楽に好まれるということでした。しかし、どちらを選ぶかは音楽の選択やリスナーの好みによるので、どちらに設定するか決まったルールはありません。

入力されたどのソフトにもExpanseが使えるのか?dCS独自の操作アプリである「モザイク」を使わなくても動作するか?という心配は不要です。

Expanseはグローバル設定です。Expanseを有効にすると、すべてのソース(Mosaic、Roon、SPDIF、USB)に適用されます。処理は各ソースで同じであるため、一度オンにすると、Expanseの恩恵を受けられます。

モザイクだけでなく、バルトークヘッドフォン DACのフロントパネルからもExpanseを有効に出来ることに注目してください。これは、[オーディオ]メニューの[クロスフィード]設定を変更するか、フロントパネルの[フィルター]ボタンを0.25秒間押し続けると、クロスフィードオプションが順番に表示されてすばやくアクセス出来ます。